2024年全县重点项目建设“亮晒比学”活动正在进行。本次“亮晒比学”活动,通过“亮项目、晒典型、比成绩、学经验”,持续掀起项目建设新热潮,提振干事创业精气神,在全县营造比学赶超、争创一流的浓厚氛围,为奋力谱写现代化绿色发展先行区新篇章凝聚强大合力。

葛岭镇“亮晒比学”项目

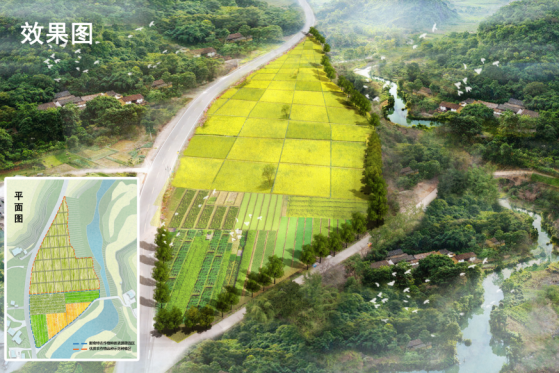

溪洋村闽台乡建乡创样板村

溪洋村闽台乡建乡创样板村项目位于葛岭镇溪洋村,占地约600亩,计划投资4000万元。葛岭镇引进“上趣开新”台湾团队入驻,将台湾社区营造、乡村再生发展的先进经验与溪洋村乡村实际有机结合,谋划出一幅以“文埕湾、吊枧”为主要脉络,以“良埕梅景 相枧溪洋”为主题,以“一带两区五环线”为空间布局的“一站式乡村旅游体验地”美丽蓝图。

目前,该项目已引进梅百华文化创意有限公司运营管理,盘活良埕梅景会客厅打造闽台人才会客厅、闽台红色青梅文化展示馆,并试点建设闽台青梅精品示范基地。

葛岭镇山川毓秀、物藏丰富、动能充沛,是“宜业、宜居、宜游”的靓丽小镇、“东部新城”。近年来,葛岭镇深化拓展“三争三领”行动,紧跟县委县政府步伐,以党建为引领,以闽台为抓手,探索建立一套贯穿乡村建设、项目运营的发展模式,以点带面抓落实,讲好红色、闽台、乡村“三个故事”,绘就美丽、幸福葛岭新画卷。

讲好红色故事

建强“战斗堡垒”

发挥中心作用,一“建”启动“红色引擎 ”。在青梅资源较为丰富的东星、溪洋、台口、万石4个村成立东星中心村党委,强村溪洋村帮带弱村万石村夯实工作基础,村村联合走青梅、文旅产业发展规模化、高效化道路。赓续红色精神,“三问”解锁民生密码。赓续洪山大桥“急民所急,为民解困”精神,打造“良埕梅景”会客厅村级议事平台,遵循“问需于民、问计于民、问效于民”“三问”工作思路,邀请党员代表、村民代表、乡村能人一同召开“红色议事会”79场次,让村民从“被动接受”化为“主动参与”。擦亮先锋名片,站位一线终端见效。建立“支部联系党员、党员联系民宿、民宿联系群众”“1+1+N”分片包户制,设立包户党员联络人、发挥“双向联络”作用,帮助民宿经营者、游客解决实事21项。

▲“红色议事会”

讲好闽台故事

演绎两岸情深

培优,青梅好“丰”景。与台商杨荣辉、杨棋崴延续“大陆情缘”,流转420亩土地给梅百华,建设闽台青梅精品示范基地,实施青梅矮化修剪、增施有机肥调理土壤、开展病虫害绿色防控,培育成功后预计每株可增收200元,每亩产值可增加3000元。委托梅百华运营闽台人才会客厅、闽台红色青梅文化展示馆,“会”聚两岸英才、喜迎八方来客。

▲闽台青梅精品示范基地规划图

造势,民宿引热潮。推广“两个妈妈”朴宿(永泰第一家闽台精品民宿)成功经验,村民盘活闲置资源改造为特色民宿,自营发展庭院经济,开民宿、办餐饮、搞农家乐,实现家门口就业。现已培育出文埕湾·栖心民宿、婷院等4个乡村民宿示范点。

▲“两个妈妈”朴宿

融入,陪护型服务。用好台湾团队的创意研发和市场运作,进一步完善公共空间和景观设施,打造“良埕梅景”闽台乡建乡创人才驿站、良埕梅景会客厅+研学基地、农特市集+文创产业培训等多元复合的活力空间;打造相框景观节点、梅林步道、“步步生花”汀步等室外观光打卡点,提升文埕湾-吊枧古驿道、梅花观景平台等活动空间,形成“一带两区五环线”多点布局的游逛路线,打响“良埕梅景”特色名片。

▲相框景观户外打卡点

▲梅花观景平台

讲好乡村故事

搭建双向平台

校地再合作——院校和村落双向奔赴。与福建农林大学共建,在溪洋村建设福建农林大学农业生态研究院葛岭科教实践基地,探索“研发在高校,成果转化在地方”机制,打造村居为院校提供科研实践平台,院校为葛岭乡村振兴提供人才、智力、技术支撑的校地共建新模式。

▲福建农林大学农业生态研究院葛岭科教实践基地规划图

“民宿+”时代——乡愁和新潮双向满足。依托临近天门山景区等旅游资源优势,开发“民宿+体验”“民宿+特产”“民宿+展示”“民宿+文创”等“民宿+”融合型经济新业态,实现从“单一吃住”向“多元经营”的转变,提高民宿经济效益。

“有韵”又“有味”——文化和旅游双向赋能。巧做“时令”文章,打造“春赏花、夏戏水、秋采摘,冬观梅”四季不同主题旅游线路,打造“超长花期”。融合乡土文化,系统梳理百年“梅花树”、千年“地下河”、万年“天门洞”历史渊源;传承“梅花粥”手工技艺特色;完成“良埕梅景”36大类商标注册,开发周边文创产品,赋能“梅”文化新活力,让“打卡拍照”式赏花游向沉浸式旅游转变。

下一步,葛岭镇将持续拓展绿水青山向金山银山转化路径,乡建乡创“搭台”、全域旅游“唱戏”、讲好“三个故事”,走出一条具有葛岭特色乡村振兴之路,打响葛岭“东部新城”的金字招牌争创国家级旅游度假区。

扫一扫在手机上查看当前页面